ファンマーケティングとは?「ファンと一緒につくる」考え方と成功ポイントを解説

作成日:2019年8月27日

いま、ファンマーケティングに対する注目度が高まっています。トライバルメディアハウスは、2015年からファンマーケティングをベースとした「熱狂ブランドマーケティング」を推進してきました。なぜこれほど「ファンを大切にするべき」と言われているのでしょうか?

それは、企業やブランドが商品・サービスの値引き、販促キャンペーンなどに頼るマーケティングから抜け出し、持続可能な競争優位を築くことにつながるからです。

この記事の前半では、ファンマーケティングの定義や概要、メリットを整理しながら、ファンマーケティングを重視するべき理由について考えをまとめています。後半では実際にファンマーケティングを実施するにあたってどのような施策がよいのか、成功のポイントや企業事例などの具体的な内容を解説します。

ファンマーケティングについての知識を深めたい方、これから実施したい方にはお役立ていただける内容です。ぜひ最後までご覧ください。

ファンマーケティングとは

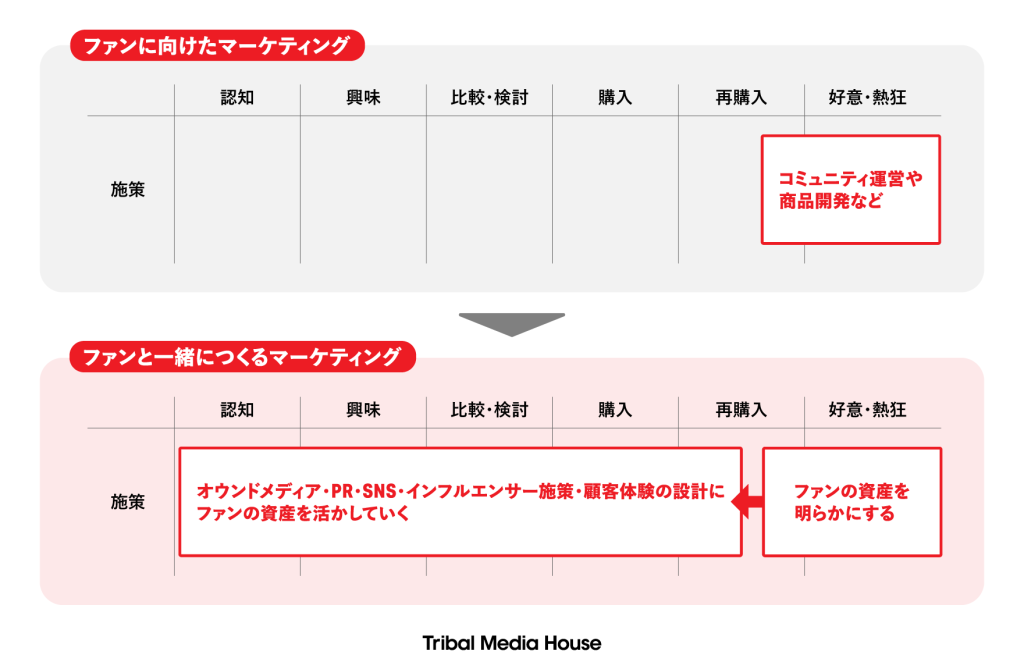

ファンマーケティングを、企業やブランドのファンに対して行うマーケティングの一手法と捉えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もちろん、施策として「ファンコミュニティ」やファンとの商品の共創などを行い、ファンの熱量や人数を増やすことも含まれますが、ファンマーケティングが意味するものはその狭義にはとどまりません。

ファンマーケティングとは、ファンを理解し、彼らが持つ価値を見極め、それを各マーケティング施策に活かしていく活動であり、考え方です。

ファンの資産をマーケティングファネル左側の「商品開発」〜「再購入」までにどう活かしていくかを考え、そして、その活動の成果をコミュニケーション施策に沿って測ることで、ファンマーケティングを成功へ導くことができるのです。

ファンマーケティングが必要な理由

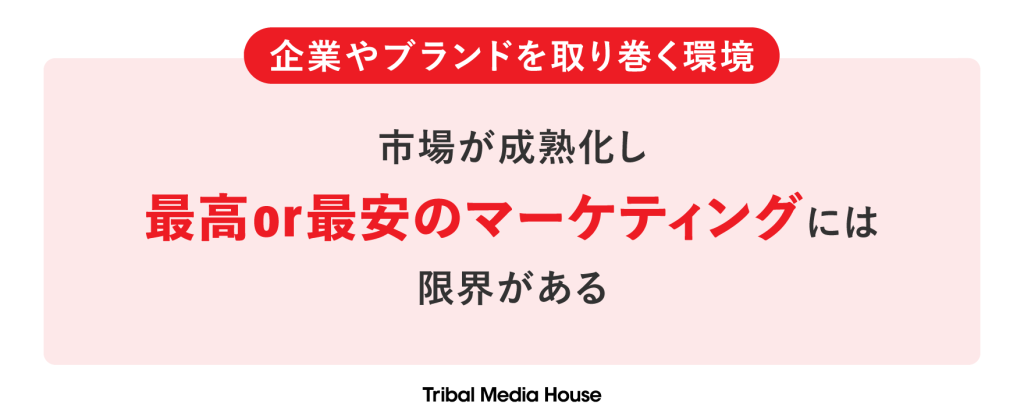

ここで、なぜいまファンマーケティングが必要とされるのか、背景を整理してみます。それは、市場の変化に伴い、企業やブランドを取り巻く環境が変化してきたことに起因します。

企業やブランドを取り巻く環境はどんどん厳しくなっている

「市場は成熟している」とよく言われますが、“市場の成熟化” を表すものとしては、以下のような状態が挙げられます。

- 新商品・新サービスと呼ばれる期間は短く、価格はあっという間に下がる

- 世の中で「すごい!」「新しい!」と言われる商品やサービスであっても、すぐにマネをされる

- 「そんなにいらないのに……。」と思うほどの機能がついている

- ニッチすぎる商品やサービスが生まれる

これまで、さまざまな企業が技術競争・発展を繰り返したことで、機能や技術による競争優位性はなくなりつつあります。そのため、新しい商品やサービスをつくっても優位性がないため、時間が経てば売れなくなるという状況に陥ります。商品ライフサイクルは短くなる一方で、次々と新しい商品やサービスが生み出されることでコモディティ化が加速し、市場が成熟する、というわけです。

皆さんも、仕事や生活のなかで実感されているのではないでしょうか。

全員にとって「最高」の商品やサービスはもはや存在しない

たとえば、市場が成熟化しているなかでイヤホンを購入する場合、以下のような数多くの選択肢から商品を選ぶ必要があります。

- デザインやカラーバリエーション

- 装着方法

- 音質(低音が強調されている、クリアに音声が聞こえる、など)

- ケーブルの有無

- バッテリーの持続時間

- ノイズキャンセリング機能の有無

- 防水機能の有無

このようななかから、自分にあったイヤホンを選ぶのは至難の業ですよね。誰にとっても「最高」な商品・サービスをつくることだけに注力する状態は、すでに限界を迎えていると言っても過言ではないでしょう。

そして、機能面やサービス面で絶対的な優位を作ることができなくなった先に直面するのは、価格競争です。

安くし続ければいいのか?

先にお伝えすると、値引きを否定したいのではありません。

企業やブランドがただやみくもに値引きをしたり、バラマキやオマケをつけたりすると「この商品は安い」「安くて当たり前」という印象をもたれてしまいます。定価で販売すればそっぽを向かれ、もっと安い商品があれば選ばれなくなってしまうでしょう。

そうならないために、さらに値引きやバラマキを繰り返すと、自社商品を選んでもらうために “安くし続ける” という負のループに突入し、「最安」になるために利益を削り続けるしかなくなってしまうのです。

さて、これまでの内容を一度まとめましょう。

このような状況を打開するためにはファンマーケティングが有効であるということを、この後ご説明します。

ファンに対するマーケティング活動のメリット

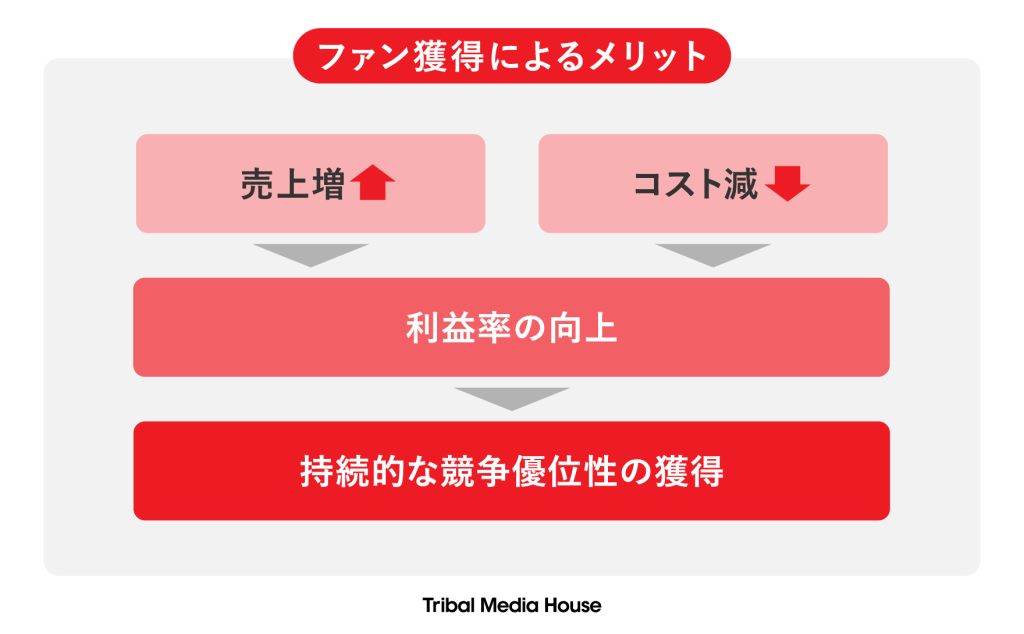

ファンに着目し、ファンに対して行うマーケティング活動にはメリットがあります。それは、持続的な競争優位につながるということです。

競争優位について、企業やブランドが “得意だと自負していること” と解釈されることがありますが、マイケル・ポーター氏は競争戦略論を語るうえで、真の競争優位を持つ企業を以下のように伝えています。

※ 引用:ジョアン・マグレッタ著「マイケル・ポーターの競争戦略」早川書房、2012年 P.92

つまり、競争優位を持つ企業は “低コストで事業を運営している” もしくは “高価格であっても商品やサービスを買いたいと思わせる価値がある”、あるいはこの両方の状態であるということです。

皆さんには、以下のように「愛着を感じている」商品やサービスはありますか?

- 値下げされていなくても買う

- 他人にオススメする

- 最新の商品・サービス情報を調べる

- 企業やブランドに感想や意見を伝える

商品やサービスに対してこのような愛着を感じてくれるファンが増えると、売上増加とコスト削減のどちらにも影響します。

値引きされた競合商品より高い価格でも購入してくれたり、推奨してくれることで新規購入者が増加したり、そのおかげで販促費や広告宣伝費を削減することができたり……などの効果を生み出してくれます。そしてその結果、利益率が向上するのです。

また、ファンは一朝一夕で生まれるものではないため、競合企業やブランドがファン数と熱量の高さを模倣したり、施策を取り入れたりするのは容易ではありません。

利益率の向上と競合から模倣されにくいこと。それがファンマーケティングが持続可能な競争優位の構築につながる理由です。だからこそ、ファンを増やしたり、ファンの熱狂度を高めたりするような、ファンに対するマーケティングが注目されているのです。

ファンに対するマーケティングの注意点

ファンに対するマーケティングについて、大切な注意点があります。それは、ファンといっても、顧客全体でみると限られた存在(一部)であり、施策を実施してもすぐ劇的に売上や利益が向上したり、企業やブランドの成長につながったりする可能性は低いということです。

ゆえに、ファンに対して投下する予算は「費用」ではなく「投資」と捉えることが重要になります。実際にファンマーケティングで成功している企業においては、施策を長期的に取り組んでおり、ファンのLTV向上だけを目的にしていないといった特徴も挙げられます。中長期的に売上の増加やコスト削減(広告宣伝費や販売促進費の削減)という効果を生み出す施策と捉え、「投資」する考え方で取り組むことが望ましいでしょう。

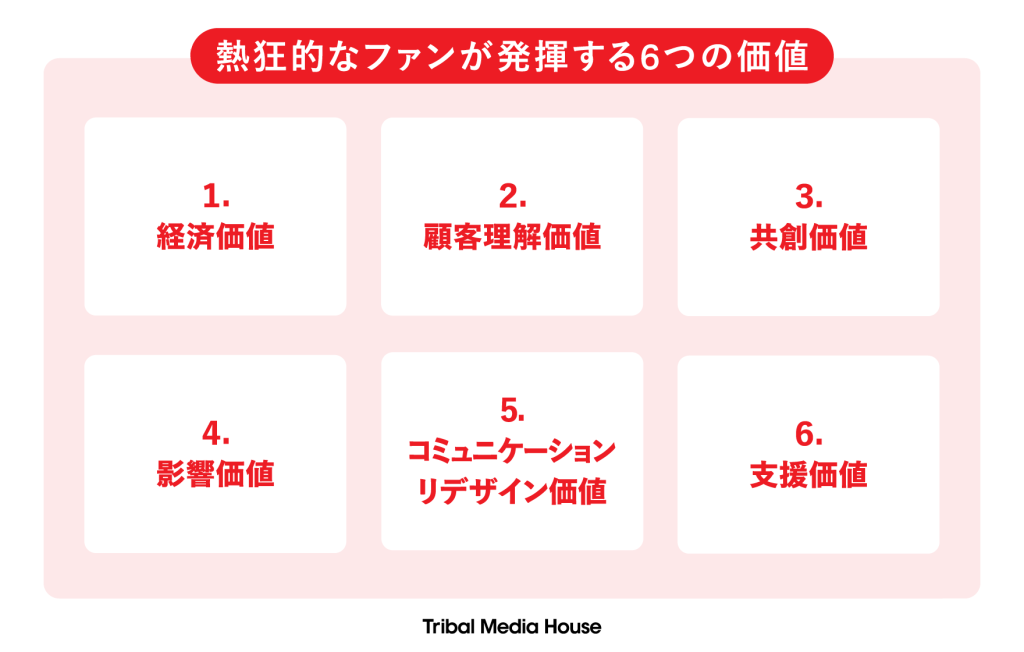

ファンが各施策にもたらす6つの価値

この記事でご説明する広義のファンマーケティングは、あらゆる施策と連動して行い、ファンが持つ価値を活かしながら各施策の目的を達成していくことにメリットがあります。では、ファンが持つ価値とは、企業やブランドにとってどのようなものでしょうか。

別の記事「熱狂的なファンの「6つの価値」とは何か」では、ファンが企業やブランドにもたらす価値として、以下の6つを挙げています。

②調査による商品開発やサービス改善の示唆を与える「顧客理解価値」

③ディスカッションや協働による新しい価値の発見、商品やサービスを共同開発する「共創価値」

④口頭およびソーシャルメディア上における、見込み客への「影響価値」

⑤ファンを理解することで、効率の良いマーケティング施策の検討につながる「コミュニケーションリデザイン価値」

⑥ファンを知ることによって自社社員に対する営業のサポートや、開発のヒントにつながる「支援価値」

なぜファンがこうした価値をもたらすかというと、熱狂的なファンは「知識」「スキル」「経験」「行動」「意向」の5つに大別される資産を持っているからです。商品やサービスを購入し続けるなかで培った知識や経験、意向は、企業やブランド、各マーケティング施策に影響を与える貴重なものと言えます。

資産や価値を活かすべく、まずはファンを「消費者」ではなく「パートナー」として捉えてみましょう。ファンとともに企業やブランドを盛り上げていくという考え方が重要です。

ファンマーケティング実施の流れ

ここからは、実際にファンマーケティングを実施する際にどのような施策がよいのか、成功のポイントや注意点、企業事例などの具体的な内容を解説します。

記事の冒頭で「ファンマーケティングとは、ファンを理解し、彼らが持つ価値を見極め、それを各マーケティング施策に活かしていく活動であり、考え方」であることをお伝えしました。その施策について、何から、どのように始めればよいかを把握しておきましょう。

施策と言っても、何か新しい施策に取り組む必要はありません。今行っている施策を「ファンの5つの資産を活かしながらアップデートしていく」という視点で考えていきます。

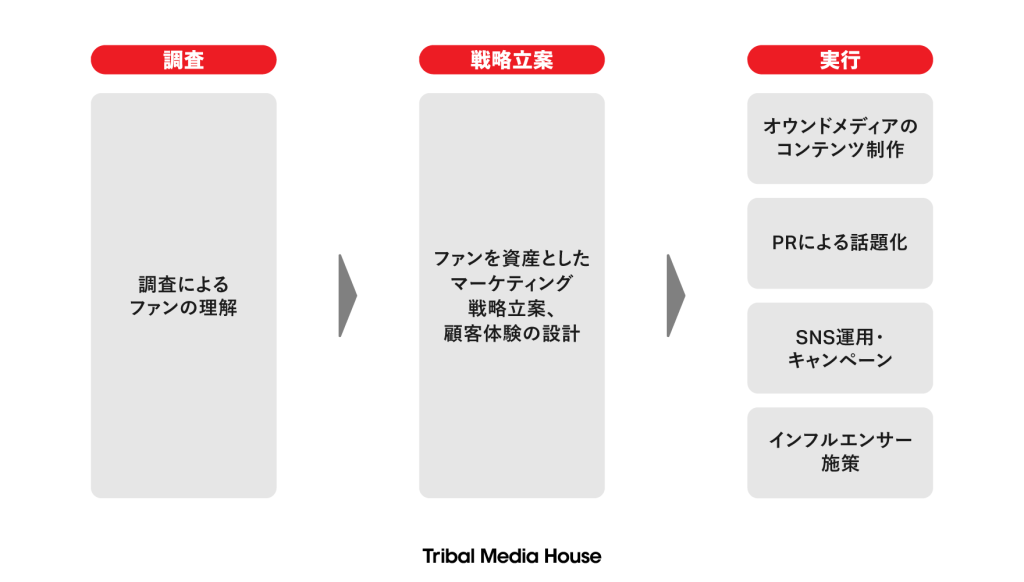

従って、ファンマーケティングは、まずファンの資産を明らかにする「調査」を実施し、次にファンが持つ価値をどのように施策に活かすかを考える「戦略立案」に進みます。そして、できあがった戦略を元に各施策を「実行」するという流れで進んでいくのがよいでしょう。

ファンマーケティングの各施策の成功ポイント

ファンマーケティングとして行う各施策には、それぞれポイントがあります。

オウンドメディアのコンテンツ制作「体験価値が伝わること」

オウンドメディアは、ユーザーにとって信頼できる情報発信の場です。そこで、ファンマーケティングにおけるオウンドメディア施策では、商品の機能や特徴におけるユーザーの理解促進を促すといった従来の役割に加えて、購入後の体験価値をわかりやすく伝え購入意向を高めることが重要になります。

ファンの「行動」や「経験」をコンテンツ化し、本来の役割と掛け合わせることで、他の企業やブランドとの差別化を図り、オウンドメディアへ訪れた方の買いたい気持ちを刺激することができます。この時、継続的に実施するためにも、制作したコンテンツのKPIを定め、成果を明確にすることをおすすめします。

PRによる話題化「ファンを起点とすること」

近年、ファンを起点としたPR事例が多く見られます。ファンマーケティングにおけるPR施策では、まずファンが行動したくなるような仕掛けを用意し、そのファンの行動が話題となってメディアで報道される、という流れで話題化を狙います。

PRにおいて重視される新規性や独自性を、ファンへの仕掛けにも設けることがポイントです。

SNS運用・キャンペーン「ファンによるUGCを増やすこと」

興味のある商品について、SNSでハッシュタグやキーワードを検索し、情報収集や比較・検討の材料を探す方は多いです。その時に、ファンが投稿するUGCが多ければ多いほど、それを見たユーザーのブランドに対する好意度および想起率、購入意向を高めることにつながります。

ファンマーケティングにおけるSNS施策では、ファンの方々が投稿したくなるようなハッシュタグを設けたり、キャンペーンなどを実施したりして、ファンによるUGCを増やしていきます。企画段階で、以下の3つのポイントをクリアしているかを確認するとよいでしょう。

- ファンにどのような投稿をしてもらいたいか、理想とするUGCをイメージできているか

- ファンが継続して投稿したいと思う企画になっているか

- 投稿やハッシュタグを見た時に、内容をすぐに理解できるかどうか

インフルエンサー施策「ブランドが好きなインフルエンサーと協働すること」

ファンマーケティングにおけるインフルエンサー施策を行う目的は、インフルエンサーに「好き」を発信してもらうことで、共通の興味・関心を持つフォロワーに効率よく情報を届け、その影響力によって意識変容や行動変容、態度変容を促すことです。

起用するインフルエンサーは、リーチ力(フォロワー数を基準とする)だけでなく、インフルエンサーの「ファン度」や「インフルエンス度」で見極めることが重要になります。

ビジネスとして企業側が実現したいこととインフルエンサーの実現したいことをすり合わせながら、良好なコミュニケーションを取っていくことが大切です。

ファンマーケティングの企業事例

ファンマーケティングに取り組む企業の成功事例を一部ご紹介します。事例の詳細は「ファンマーケティングに取り組む企業事例を紹介! 成功の鍵はどこに?」にて解説していますので、あわせてご覧ください。

企業事例:ヤッホーブルーイング

クラフトビールの製造・販売を行っている株式会社ヤッホーブルーイングは、ファンを中心としたマーケティング活動を行っています。

コロナ禍には延べ1万人が参加した大型オンラインファンイベントを開催し、「ファンとの交流」がメインとなる施策を幅広く展開。新商品発売の際は、新商品を最も早く味わえる限定のBARをオープンしたり、ファンにSNS投稿を促したりなど、ファンの行動を促す仕掛けが多く展開され、メディアにも報道されました。

企業事例:スノーピーク

アウトドアやアパレル製品の開発・製造・販売を行う株式会社スノーピークは、ファンとのコミュニケーションに注力しています。店舗スタッフや管理、企画部門などのスタッフが参加するというキャンプイベントを開催したり、スノーピーク公式コミュニティアプリを運営し、ファン同士の交流の場を設けたりしています。

企業事例:Anyca

株式会社DeNA SOMPO Mobilityが展開する、個人間のカーシェアサービス『Anyca(エニカ)』は、コミュニティマーケティングを実施。

コミュニティのファンのメッセージをオウンドメディア「Anyca STORIES」で発信するほか、PR活動にも活かしています。

企業事例:丸亀製麺

讃岐うどん専門店『丸亀製麺』は、X(旧Twitter)アカウント(@UdonMarugame)でファンのツイートをRTするなど(引用RTを含む)、アクティブコミュニケーションを活発に行っています。また、プロモーション時にファンミーティングを実施した際は、そこで生まれた「新しい食べ方」をプレスリリースで発信し、メディア露出と売上に貢献しています。

企業事例:ママリ

妊活中女性・プレママ・ママが集まるQ&Aサービス(アプリ・Web)『ママリ』では、ファンの声を商品開発やPR活動に活かしています。ファンへのアンケート結果をプレスリリースで発信したり、メディア露出にあわせてハッシュタグを活用したりなど、ファンの声が多くの施策に影響を与えています。

また、ファンを重視した取り組みを行っている株式会社ポーラ『APEX』については、過去にインタビュー記事を公開していますので、あわせてご覧ください。

「ファンを大切にしたマーケティングをしよう」という考え方が、多くの企業で急速に広まっています。トライバルも、ファン(…

トライバルがこれまで出会った方々に、ファンと取り組むマーケティングの全容を“ありのまま”語ってもらう本企画。今回はマー…

トライバルメディアハウス(以下、トライバル)がこれまで出会った方々に、ファンと取り組むマーケティングの全容を “ありの…

ファンマーケティングのポイントまとめ

本記事で解説したポイントをまとめてみましょう。

- ファンマーケティングとは、ファンが持つ価値を見極め、それを各マーケティング施策に活かしていく活動であり、考え方である

- 市場の成熟化に伴い変化した環境の中で、最高 or 最安のマーケティングには限界がある

- ファンに向けたマーケティングのメリットは持続的な競争優位につながることだが、投資的観点で中長期的に取り組む必要がある

- ファンは5つの資産を持っており、企業やブランドに「6つの価値」をもたらす

- ファンは「消費者」ではなく「パートナー」。企業やブランドを一緒に盛り上げていく存在である

- ファンマーケティングは、オウンドメディアやPR、SNS、インフルエンサーなどの既存の施策を、ファンの資産を活かしながらアップデートしていくことである

この記事を通して、ファンマーケティングに対する理解が少しでも深まれば幸いです。ファンが持つ価値を見極め、それを各マーケティング施策に活かしていくファンマーケティングに取り組みたいという方は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

「認知は高いはずなのに、思うように売れない」「なかなか成果が出ない」などのお悩みはありませんか。

実績豊富なコンサルタントがサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

ファンマーケティングの関連記事

この記事では、熱狂的なファンが企業やブランドに対してどのような価値をもたらすのかについて紹介します。熱狂的なファンが持つ資産と「6つの価値」とは? ぜひご覧ください。

ファンマーケティングを成功に導くには、どうしたらよいのでしょうか? トライバルメディアハウスの髙橋と、7年間の経験や実績をもとに「ファンマーケティングを失敗で終わらせないための考え方」をお伝えします。

ファンマーケティングに取り組む企業事例をご紹介します。熱量の高いファンを育成している事例や、熱量の高いファンとともに施策を行っている事例など、ファンマーケティングに取り組みたい方や他社事例を参考にしたい方はぜひお役立てください!

Instagram(インスタグラム)におけるファンマーケティングをテーマに、考え方や事例をご紹介します。また、記事の後半ではユニ・チャーム株式会社『マミーポコパンツ』のInstagramアカウントについてご説明します。ぜひ最後までご覧ください。